近日,重庆大学物理学院/量子材料与器件研究中心胡勇教授与中国科学技术大学何俊峰教授团队合作,利用高分辨角分辨光电子能谱(ARPES)手段,系统研究了电子掺杂的自旋–轨道耦合莫特绝缘体Sr₂IrO₄,在实验上揭示了其金属化过程与高温铜氧化物之间的深刻对应关系。该研究成果于2025年11月7日发表在《物理评论快报》[Physical Review Letters135, 196403 (2025)]上。

在强关联电子体系中,莫特绝缘体经载流子掺杂后往往会出现丰富而奇异的量子相,如金属态、超导态以及多种关联电子态。其中,高温铜氧化物超导体是最具有代表性的体系:随着掺杂引入载流子逐步削弱反铁磁有序,体系经历从绝缘态到金属态再到超导态的连续演化,其电子结构演变与d-波超导能隙的形成密切相关。然而,不同掺杂类型(电子或空穴)下的行为差异,使得区分普适的物理规律与材料特有效应成为长期挑战。

电子掺杂Sr₂IrO₄被认为是铜氧化物体系的5d对应体,两者可由相同的单带Hubbard模型描述。尽管两者的电子结构细节(如第二近邻跃迁项t’的符号)存在差异,但其低能物理表现出高度相似性。因此,电子掺杂Sr₂IrO₄为研究自旋1/2反铁磁莫特绝缘体的金属化机制提供了独特而理想的平台。

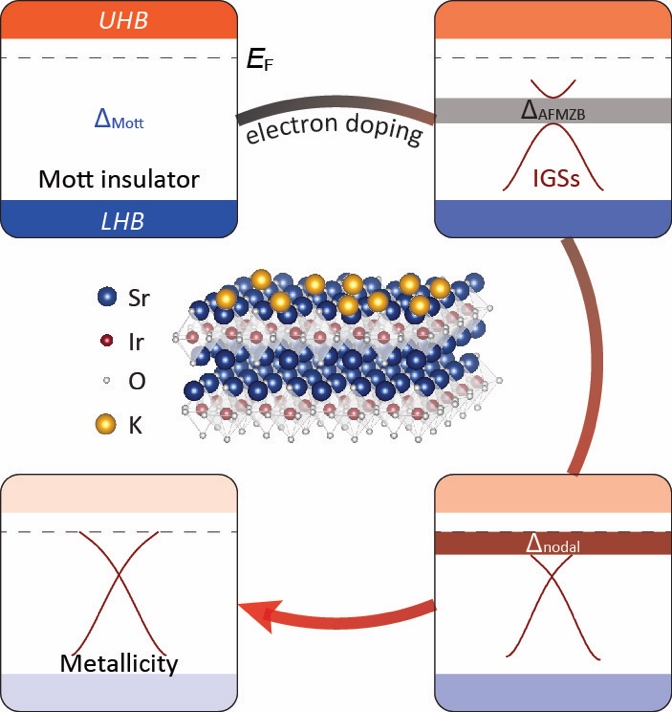

图:电子掺杂Sr₂IrO₄能带结构的演化过程示意图

研究团队结合超高分辨ARPES与原位载流子掺杂技术,实现了对Sr₂IrO₄的连续电子掺杂,并系统揭示了其能带结构的演化过程。结果显示,在低掺杂区,Sr₂IrO₄在费米能级附近出现新的电子态,并在反铁磁区边界形成能隙,其特征与电子掺杂铜氧化物中的反铁磁能隙高度一致。随着掺杂浓度进一步增加,一个独立于反铁磁区边界的能隙出现在(0,0)–(π,π)节线方向,对应于空穴掺杂铜氧化物中长期存在争议的“节线能隙”。当掺杂继续增加时,反铁磁能隙逐渐坍塌,而节线能隙也随之减小并最终消失为d-波节点,体系进入节线金属态(如图所示)。

该系列结果在单一体系中完整再现了电子与空穴掺杂铜氧化物中的关键特征,揭示了自旋1/2反铁磁莫特绝缘体中趋向节线金属性的统一演化路径。此项发现不仅深化了人们对强关联体系金属化机制的理解,也为揭示高温超导体中复杂关联电子态的形成机制提供了重要实验依据。

本研究由重庆大学、中国科学技术大学、美国东北大学及加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校等多方合作完成。重庆大学胡勇教授和美国洛斯阿拉莫斯国家实验室Christopher Lane博士为论文的共同第一作者,中国科学技术大学何俊峰教授为通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金、中央高校基本科研、重庆大学科研启动经费及“小米青年学者”项目等的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1103/3rw4-mhz8